この記事には広告が含まれます。

在宅介護とは、老人ホームなどの施設に入らず、自宅で介護を受けながら生活することです。

本人にとっては慣れ親しんだ自宅で過ごすことができるため、安心感があります。

しかし介護する側の配偶者や家族にはとても大きな負担がかかります。

介護する人

介護する人介護っていつまで続くんだろう。終わりの見えないトンネルのようだわ・・・

疲弊する毎日で、不安を抱える人も多いですよね。

健康寿命と平均寿命の差が女性で約12年、男性で約8年と言われています。

健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されています。

人にもよりますが、日常生活に介護を要する期間は、約10年前後となっています。

介護する人にとっては長い期間、大きな負担がかかるため辛いことと思います。

この記事では、

介護施設に勤務する、現役理学療法士の筆者が

介護者の、心身の負担やストレスの軽減につながるような情報をまとめています。

心身ともに疲弊している介護者のみなさまに、

少しでも役に立てれば幸いです

負担の大きい在宅介護。ストレスの根本的原因は?

ストレス要因①介護に時間を取られ、自分の自由な時間が少ない

介護する側も、身体的な問題を抱えていることも少なくなく、疲れがとれない、ゆっくり休めないとなると、心身の負担はとても大きいです。

介護者は、時には睡眠時間が削られたり、お風呂にゆっくり入れなかったり、買い物が行けなかったり…

生活をする上で、自分のペースで動けないことは、大きなストレスとなります。

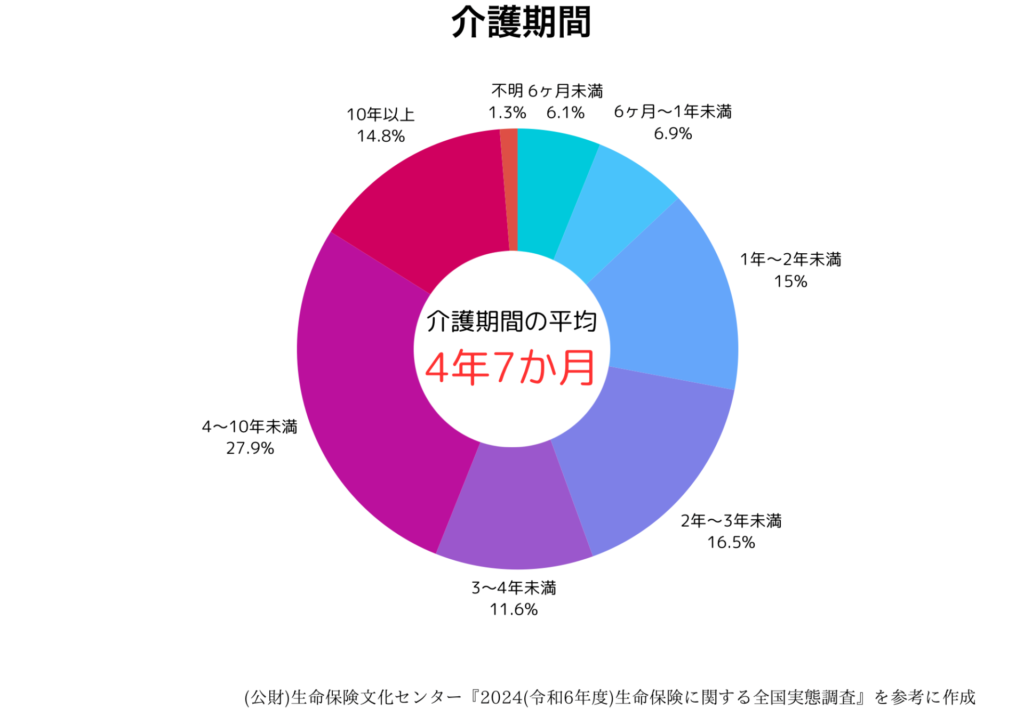

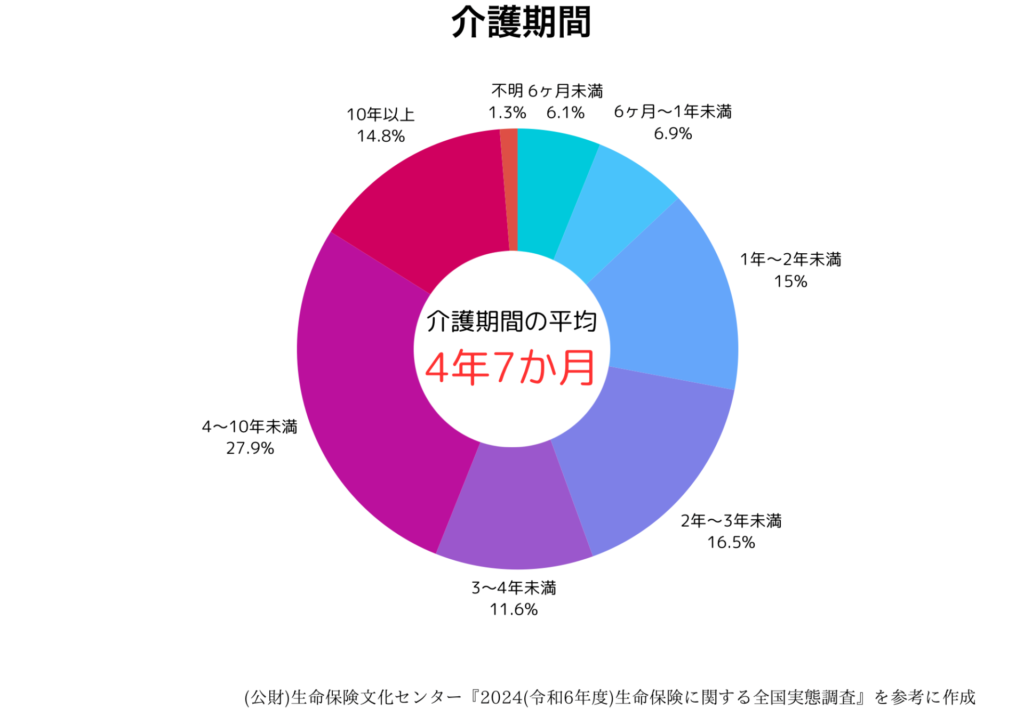

下の図1をご覧ください。

介護を行った期間は、平均で4年7ヶ月となっています。

10年以上介護されている方も14.8%なので少なくないですね。

先ほど、健康寿命と平均寿命の差は10年前後と話しましたが、こちらは施設入所や病院に入院し家族等の介護の手が離れた期間も含まれます。

介護の手が離れても経済的な不安や、施設や病院の手続き等に時間が取られることも多々あります。

介護者にとっては不安やストレスが長い期間続くので、大変ですよね。

ストレス要因②介護にかかる費用が大きく経済的な不安がある

施設に入所させるには毎月多額の費用がかかります。

介護度にもよりますが、相場では月10〜30万ほど。

在宅介護では、費用がかからない方も多く、デイサービスや訪問介護などサービスを利用しても月数万程度となっています。

施設と在宅を比べると、施設入所の方が、毎月の出費はかなり多いように思いますが、

在宅介護でも介護度によっては、

福祉用具(歩行器や手すり、介護ベッド等)を借りたり、住宅リフォームが必要だったり、

それに加え介護サービスを利用すると、結構な出費になります。

ストレス要因③介護と仕事の両立が難しい

仕事の責任やストレスに加え、自宅に帰っても介護

在宅介護をする上で仕事を続けるのが困難になった場合、

一定の条件を満たした雇用保険の被保険者であれば、介護休業給付金をもらいながら、休業し介護に専念できる制度があります。(詳しくは厚生労働省の介護休業制度をご覧ください。)

介護休業を利用し、介護環境を整えたり、生活に慣れるようルーティンを作ることで、仕事との両立を具体的にどうするか考えられると思います。

その上で、現職場と介護の両立は困難と判断した場合、退職か、転職という形になると思います。

経済的な不安があれば、時間の融通がきくような職場への転職をおすすめします。

ストレス要因④在宅介護について相談できる人いない

不安になったとき、何か困難に直面したときに

誰かに相談したり、解決方法がなければ、とても悩むと思いますし

何より孤独を感じますよね。

介護は1人では抱えていけない問題です。

お住まいの地域包括支援センターに相談したり、担当のケアマネージャーさんに相談しましょう。

また、デイサービスや訪問介護など、関わる人たちに気軽に相談してみてください。

もし、担当の方に、相談できないような不信感を抱いたなら、我慢せずに担当を変えてみるのも手です。

人には相性というものがありますので、

介護について我慢せず、なんでも話せる相手がいることが大事です。

ストレス要因⑤自宅がスムーズに介護しにくい作りになっている

意外と気付いていない方も多いのですが、自宅の環境が障壁となって介護量を増やしているパターンもあります。

介護される側と介護する側が主に過ごす場所が一番の障壁となっていては、ストレスや負担も倍増です。

たとえば、このような環境がよくみられます。

- 椅子やソファが低く、立ち上がりに毎回介助が必要になる

- ベッドが低く、手すりがない(ベッドからの転落が多い)

- 玄関の段差が高く、上り下りに介助が必要

- 敷地内に傾斜の箇所があり、足がつまづきやすい、又は前のめりになりやすい

- 浴槽が深く、手すりがない

バリアフリーのイメージから傾斜は、移動がしやすいと思われがちですが、

とくに、足首が硬くなりやすい脳卒中後遺症の麻痺の方や、前のめりの姿勢になりやすいパーキンソン病の方にはとても不向きです。

慣れた自宅の環境がまさか介護負担を増やしていたなんて、考えもしなかったわ…

環境の良し悪しは、人によります。体の状態に見合った環境とても大切ですよ。

在宅介護のストレスや負担を軽減する方法4選

自宅を体に合った環境に整える

先ほど、介護負担を増やす一因として、自宅の環境をあげました。

自宅の環境が介護負担を増やしストレスの一因になっていることもあるのです。

要介護者であれば、担当のケアマネージャーさんに相談し、必要書類を提出することで

介護保険を使って手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費用が保険給付の対象となることもあります。詳しくは厚生労働省の「介護保険における住宅改修」をご覧ください。

住宅改修まではせずとも、

環境を整えるだけで、介助を要していた部分が自立に導けることがたくさんあります。

立ち上がりに介助を必要としている場合は、椅子の高さを変えるだけで1人で立ち上がれるようになることも可能です。

椅子の高さを調整できる、こちらの高座椅子は、背もたれを倒すこともできるので楽に仮眠もとれます。

足置き(オットマン)と一緒に使用すると、足のむくみ軽減や軽いストレッチなんかにも使えて便利です。

介護の量が減るだけで、介護する側は心身ともに負担は大きく減りますよね。

デイサービスや訪問介護、ショートステイなどの制度を利用する

要介護認定を受けていなければ、お住まいの地域包括支援センターへ連絡しましょう。介護についての相談や申請のサポートもしてもらえます。要介護認定を受けると、さまざまな介護サービスを受けることができます。

要介護認定を受けて入れば、小さな相談でも、担当ケアマネージャーさんに相談しましょう。

デイサービスでは、本人や家族の希望に合う施設を選ぶとよいです。

半日利用なのか、1日利用にするのか。週何回利用するのか。

入浴もできると、在宅での入浴介助をしなくて済むので、かなり在宅での介護負担軽減になります。

また、介護に行き詰まって、デイサービスや訪問のサービスを利用しても心身の疲れが取れないのであれば、短期間のショートステイの利用をおすすめします。

ショートステイを利用している間、旅行に行ったり、趣味活動をしたり、ゆっくり休んだりと心と体の整理ができます。

介護する部屋から離れて自分の時間を過ごす

目を離されない介護者がいると不安ですよね。転んだりしないか、体調不良にならないか等

心配はつきません。

しかしずっとそばについてみているのもしんどいです。

例えば本人が昼寝している時間に別の部屋に行って趣味の時間を楽しむ、仮眠をして疲れをとるなどして上手にリフレッシュしていきましょう。

室内用のカメラを利用すると、何かあったときに対応しやすくなるのでおすすめです。

介護に関係する知識やスキルを習得する

介助される側も、する側も楽な立ち上がらせ方を知っていますか?

歩行時(段差含め)の基本的な介助の方法について知っていますか?

上着を着せたりなど、スムーズな更衣のさせ方を知っていますか?

知っているだけでも、体力や時間を使わずに済む、スムーズな介護につながります。

間違った介護をしていると、お互いに体を痛めたり、イライラしたりしてしまうこともあります。

今はYouTubeでも「介護・技術」と検索すれば、説明付きでわかりやすい動画がたくさんあります。

知識を身につけることで、事前に予防できる事故もたくさんあります。

介護している期間でも体調の変化や、状態が良くなったり悪くなったりすることもよくあります。

ストレスや負担の少ない介護をするためには、知識とスキルは必要だと私は思います。

また、実際に介護経験があることで、介護の仕事に活かせたり、自分の職業選択の幅が広がります。

介護を経験したことは決して無駄にはならない時間だと思います。

私の職場でも60代70代が数名働いていますよ!

人生の先輩だからこそできる仕事もたくさんあります。

とくに福祉関係のお仕事は、マンパワーが必要なので

資格不要で、未経験の方でも募集されているところや

時間の融通が利きやすい職場もたくさんあります。

【まとめ】在宅介護で負担やストレスを減らすために

在宅介護は、心身ともに負担がとても大きく、そして期間が長いことがあり

介護する側が1人で悩んでることがよくあります。

周りと比べて、「自分は頑張っていない」だとか、

「家族だから当たり前」「まだ限界じゃない」

と考えないでほしいと筆者は思っています。

限界は急にやってくるんですね。

家族だからこそ、近い存在だからこそ

介護する方もされる方もお互いに気持ちのいい生活を送る方がいいです。

1人で悩まず、第三者に小さなことでも相談したり、

自宅の環境を整えてみたりしてはいかがでしょうか。